チューンナップの内容 |

では、実際に、どんなことをするのか、順にご説明します。頭部管の歌口を変え、胴部管のトーンホールにアンダーカットを施し、全体に漆を塗って仕上げるまでを、流れに沿って。

|

頭部管 頭部管 |

まず。「頭部管」 フルートでは、様々な頭部管が手頃な価格で提供され選べるのに、ピッコロではまず無理。どうしてでしょう?ジョイントの構造やサイズがメーカーによって違うこと、仮にあっても高価だし ... といったことなどに理由があります。 そこで 元々の頭部管に、わずか1mmにも満たない、薄いリップ・プレートを取付ける方法を考案しました。今まで誰も考えなかった、技術的にも困難のあったこの方法を、様々な工夫で可能にしました。 考えてみれば、フルートでは当たり前の、このリップ・プレートによって、これまでにない高い自由度で、歌口をデザインできるようになりました。 その中で、次の3つのタイプを、私たちのスタンダードとしてお勧めしたいと思います。あなたの、今お使いになっているピッコロが、最新の折曲げタイプや伝統の波型に生まれ変わります。 どのタイプも驚くほど吹きやすく、最低音から最高音まで、むらなく安定して演奏できます。 |

|

音程修正(トーンホール・アンダーカット) 音程修正(トーンホール・アンダーカット) |

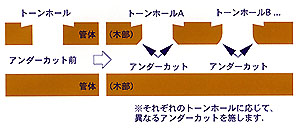

次に 音程修正 リッププレートを取付けることにより、歌口の高さ(深さ)が増します。すると、このキャビティー(内腔容積)の増加によって、音程バランスに、わずかですが狂いが生じます。これを、管体内側の形状やトーンホールのアンダーカットを修正することで補正します。同時に、音抜けや音色のムラを改善します。つまり、ひとつひとつのトーンホールに合った、それぞれ異なるアンダーカットを施すことで、統一感のある全体を実現します。ですから、楽器が違えば(〜メーカー、モデル等々)、それぞれの個性に合わせて、アンダーカットの仕方も変わります。 |

|

漆で仕上げる 漆で仕上げる |

さらに 漆による管体仕上げ 管体に使われているグラナディラという木は、とても緻密で硬い材料です。しかし、やはり木ですから、導管と呼ばれる細い穴があいています。拡大してみればスポンジのよう、と言ったら少し大げさですが、これでは、十分な鳴りも音色も得られません。しかも残念ながら、近年ますます、いい木が少なくなり、そうした傾向が強くなっています。 そこで、日本の伝統の知恵に学び、本漆を塗ることにしました。尺八や横笛の内面は、漆で仕上げて、この導管(目)をふさいでいるのです。同時に吸湿による膨張や割れを防いでもいます。 この同じ方法をピッコロに採用しました。 ただしピッコロの場合、目を止めることだけを目的に、厚く塗り過ぎますと、木の響きが損なわれてしまいます。そこで、これも伝統の摺り漆(すりうるし)の技法により、十分に目を止めながら、可能な限りの薄塗りに仕上げました。光沢を押さえ、木質の美しさを引き出した、上品な仕上がりです。 これにより、最低音まで、豊かでハリのある響きが実現しました。そして ... 長くお使いいただける「耐久性」、持つ喜びを感じていただける「美しさ」も。 ※漆について 以前は、合成漆を使っていました。しかし、比較したところ、本漆の方が、格段に音が良いと判断されたため、4年ほど前から、変えました。手間も格段に掛かるのですが。 ただ、「漆」というと「かぶれるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかと思います。確かに、製作過程では、ウルシオールという揮発成分によって、かぶれる場合がありますが、乾燥硬化した製品では、まずその心配はありません。 それでも、極めてまれに、かぶれる場合があるようですので、過去にそのような経験がおありでしたらお申し出下さい。合成漆で表面を被覆する、等の対応を取らせていただきます。 |

調整 調整 |

そして 調整 これはもう、おまかせください。どんなに素晴らしいことを書き並べてみても、最終調整が良くなければ何にもなりません。その点、すでにたくさんの修理をさせていただき、高い評価をいただいておりますので、安心してお任せいただけるかと思います。 チューンナップだけでも、10年余の間に、400本近い実績 ... この実績が、信頼の裏付けです。 |

オリジナル・エンブレム オリジナル・エンブレム |

<オリジナル・エンブレム> "Nomata T-Up" 銀製のプレートをいぶし銀で渋く仕上げました.ご希望により、お付けします.(実費¥1,000) |

|

| HOME|"Nomata Flute"|ピッコロ・チューンナップ|フルート・チューンナップ|修理、他、技術情報|オリジナル・アクセサリー |

|